版權(quán)所有 中共安徽省紀(jì)律檢查委員會(huì) 安徽省監(jiān)察委員會(huì) | 未經(jīng)許可禁止復(fù)制或鏡像

合肥市包河區(qū)中山路1號(hào) 郵政編碼:230091

ICP備案:皖I(lǐng)CP備07004725號(hào)-31

安徽新媒體集團(tuán)技術(shù)支持

戲文里的包青天

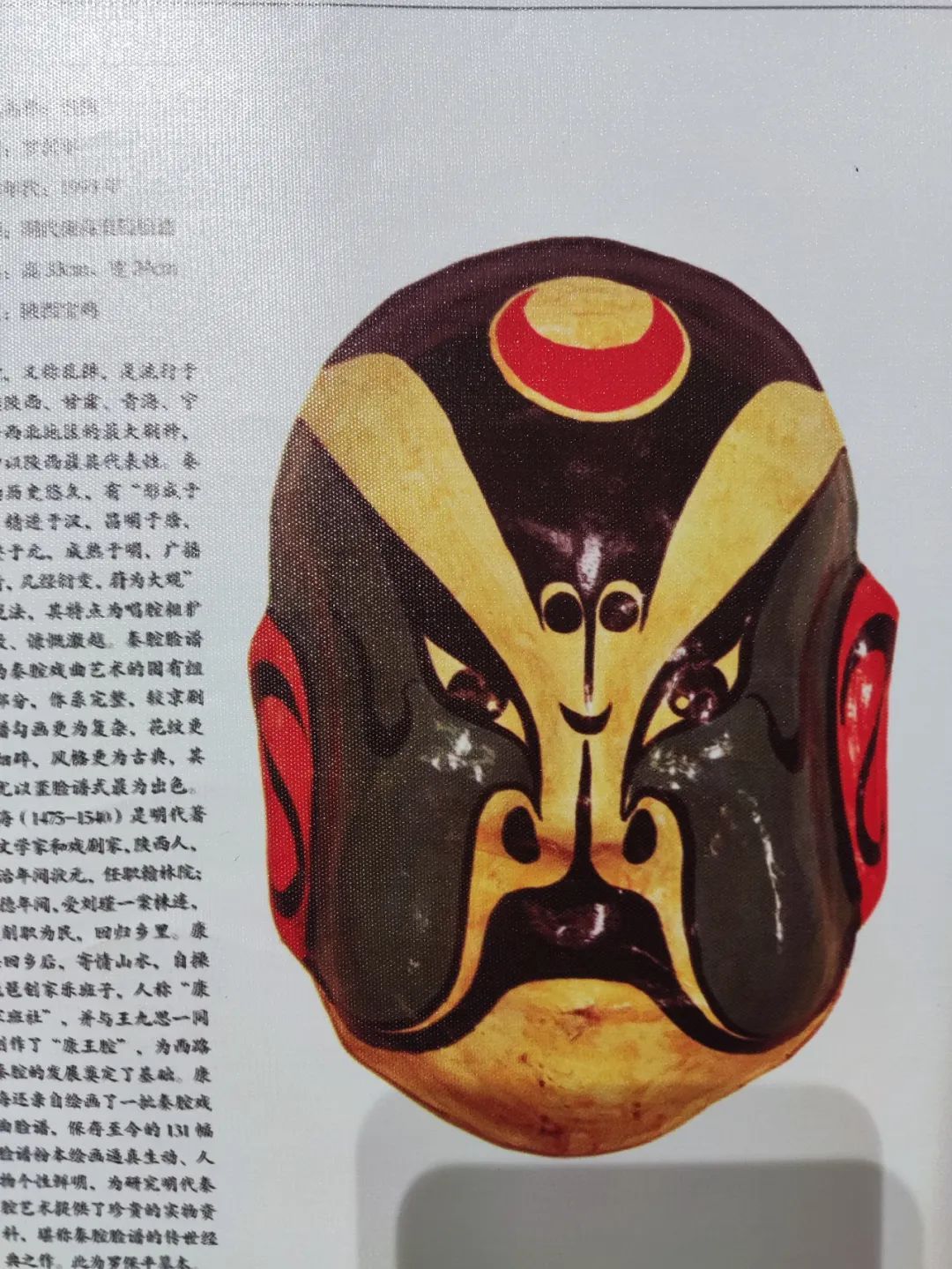

“黑面”包公,華人世界家喻戶(hù)曉。宋元明清以來(lái),“黑臉包公”,是包公題材文藝作品的“人設(shè)”,卻也逐漸成為一個(gè)海內(nèi)外共同認(rèn)可的文化符號(hào)。

9月6日,由安徽省紀(jì)委監(jiān)委宣傳部、安徽省紀(jì)委監(jiān)委駐省文化和旅游廳紀(jì)檢監(jiān)察組指導(dǎo),省文化和旅游廳直屬機(jī)關(guān)黨委和省圖書(shū)館共同主辦的“清心守廉潔,直道為奉公”廉潔文化包公主題館藏古籍文獻(xiàn)展,在省圖書(shū)館開(kāi)幕。數(shù)量眾多的珍貴文獻(xiàn)實(shí)物首次走出庫(kù)房與觀眾見(jiàn)面。

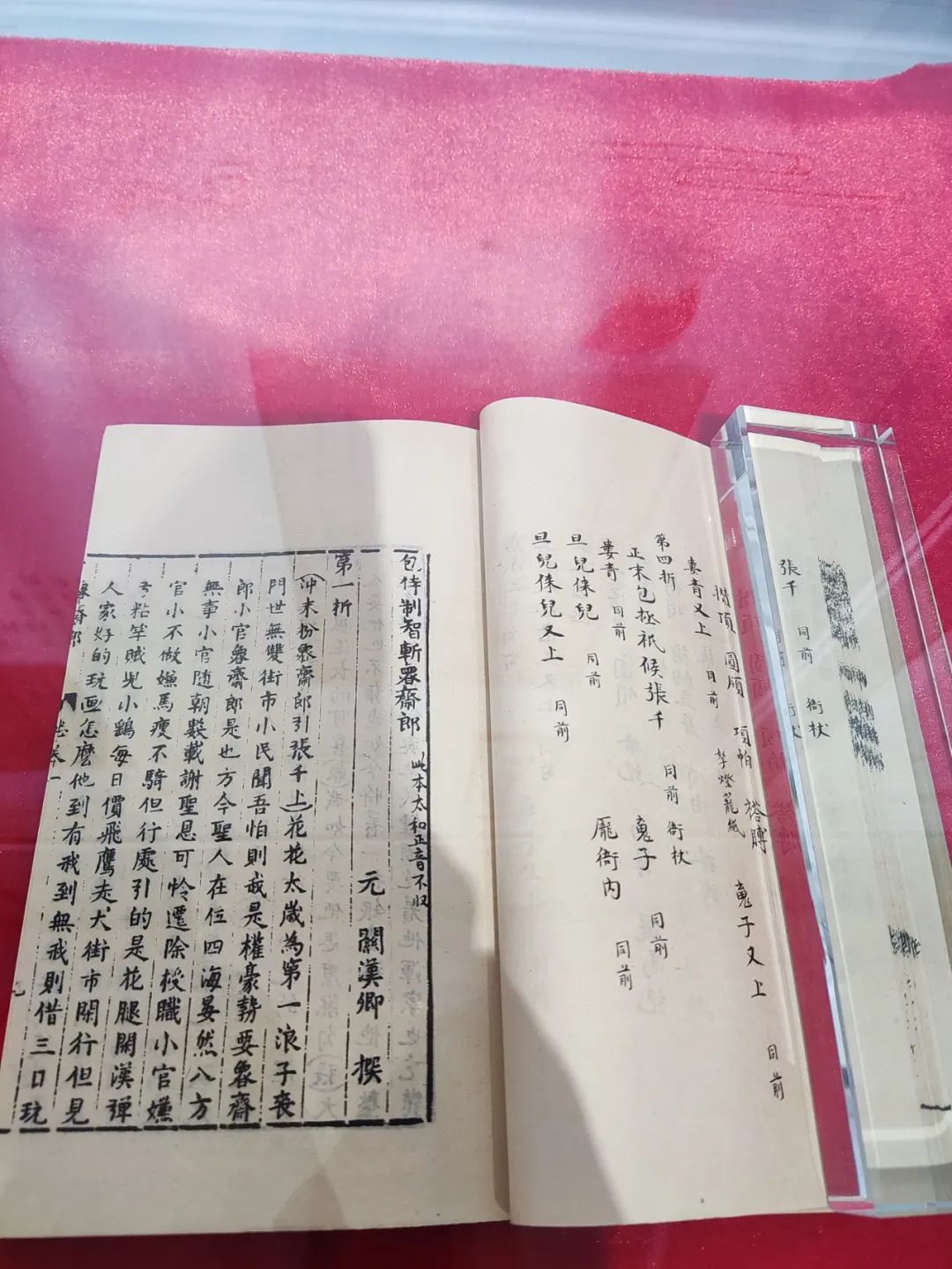

“包青天”的故事,自北宋時(shí)即開(kāi)始在民間流傳,現(xiàn)存的元雜劇中,包公戲就有十一種,既有元雜劇大家關(guān)漢卿創(chuàng)作的《包待制三勘蝴蝶夢(mèng)》 《包待制智斬魯齋郎》,也有很多不知作者卻依然流傳千古的杰出作品。明清以來(lái),相關(guān)文學(xué)作品更是不勝枚舉。包公成為書(shū)判體小說(shuō)、文言筆記體小說(shuō)、長(zhǎng)篇俠義公案小說(shuō)和雜劇的戲劇化人物,一直延續(xù)到現(xiàn)在的影視劇。這些文藝作品賦予他鐵面無(wú)私的清官形象,深入人心。

清咸豐年間,說(shuō)書(shū)藝人石玉昆說(shuō)唱的《龍圖公案》廣受歡迎。后人將石玉昆的表演記錄下來(lái),題為《龍圖耳錄》,即是后來(lái)刊行的《三俠五義》。至清光緒年間,《三俠五義》修訂改名為《七俠五義》,這是“包公文學(xué)”的著名文本。作為包拯家鄉(xiāng)合肥的地方戲,廬劇200年來(lái)也綿延不斷地上演包公戲, 有《干旱記》《賣(mài)花記》《烏金記》《探陰山》《貍貓換太子》《秦香蓮》《包公審驢》《包公勸嫂》等近十種之多。

古籍中的真性情

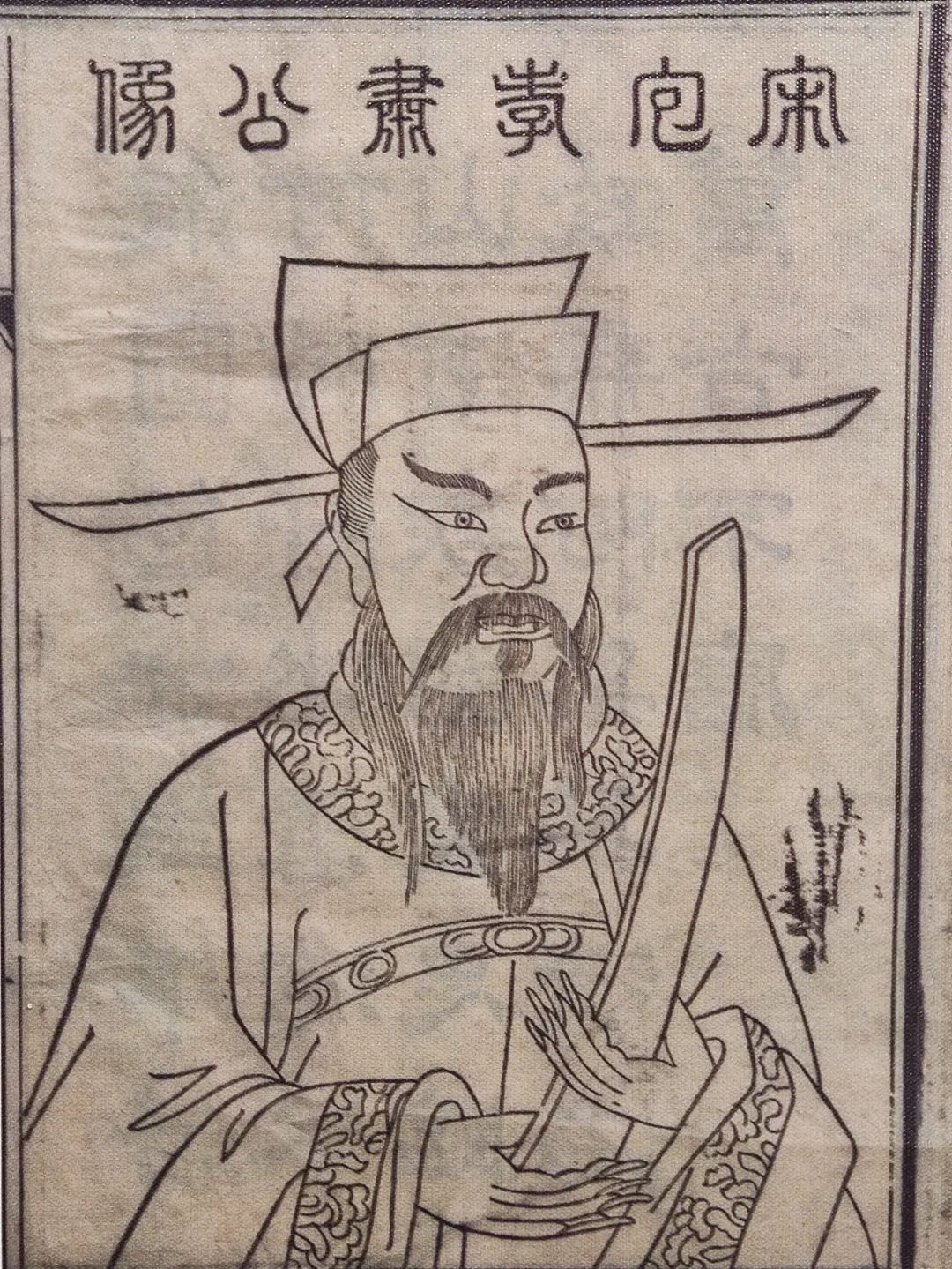

認(rèn)真瀏覽廉潔文化包公主題館藏古籍文獻(xiàn)展,觀眾們發(fā)現(xiàn),包公故事并非只落筆于戲文資料;而包青天,也并非“黑臉”。

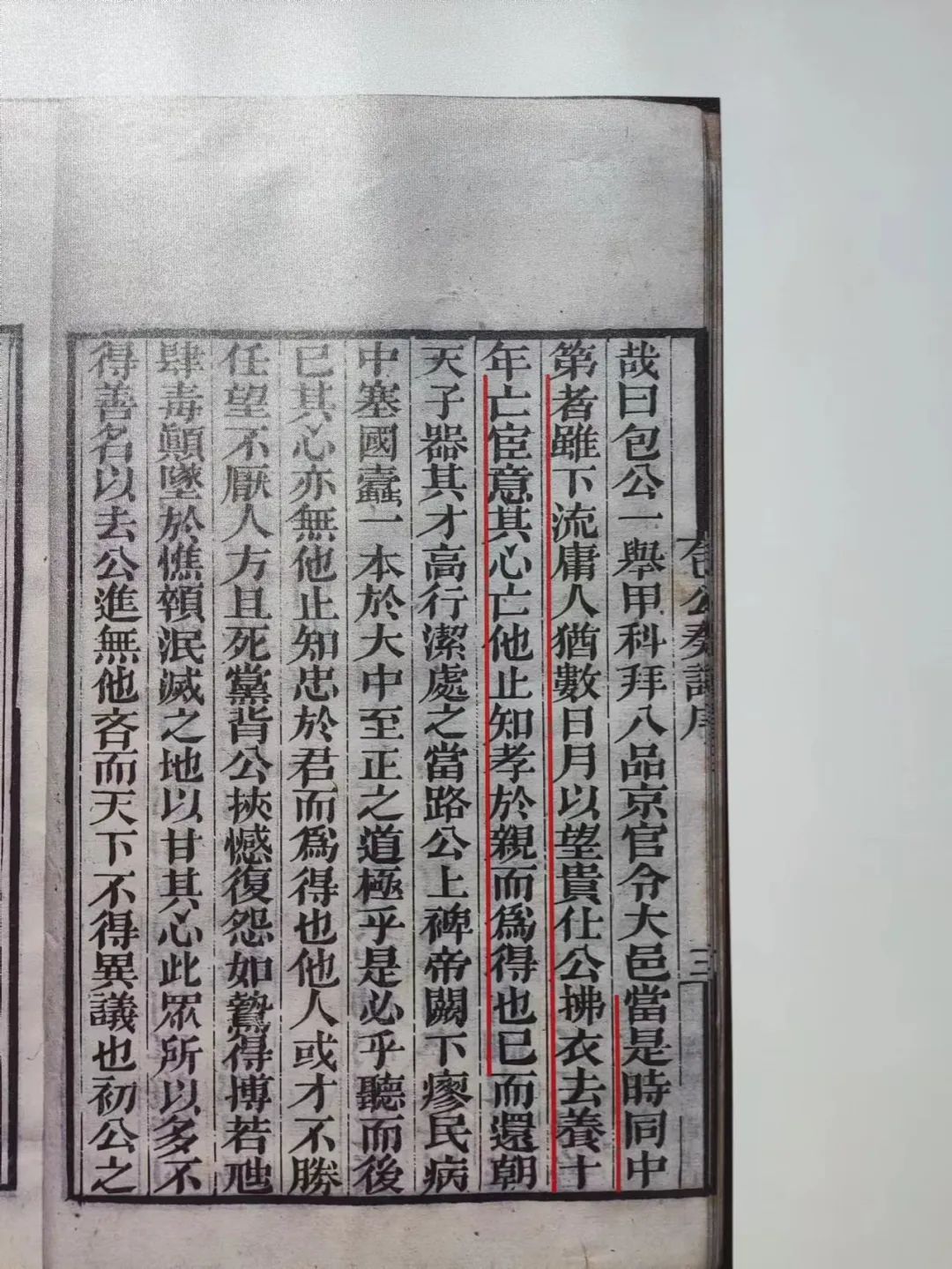

在清同治二年(1862)李瀚章省心閣刻本包孝肅公奏議內(nèi)頁(yè)的畫(huà)像中,我們看到了包公——一位白面長(zhǎng)須、清雋古雅的書(shū)生。省圖書(shū)館歷史文獻(xiàn)部、省古籍保護(hù)中心辦公室主任石梅說(shuō),文學(xué)作品中的包公形象雖然與歷史上的包拯形象相去甚遠(yuǎn),但其不畏權(quán)勢(shì)和清廉自守的精神內(nèi)核卻是相通的。

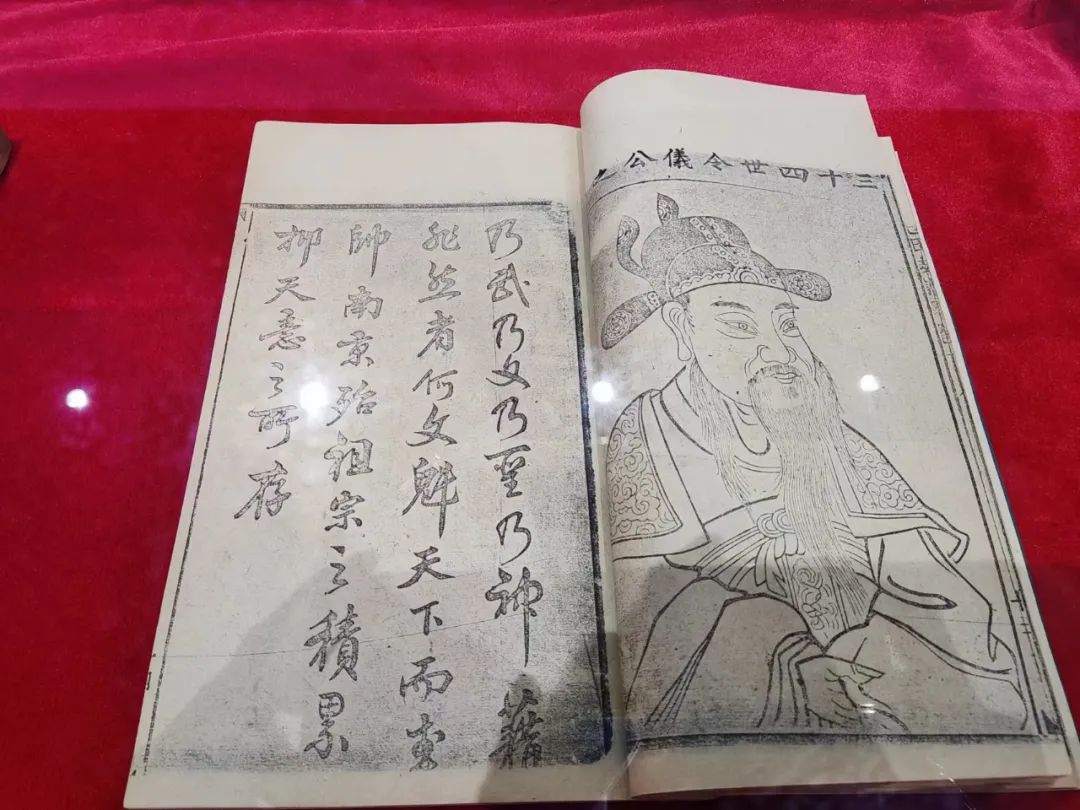

此次展覽,省圖書(shū)館整理了館藏中與包公廉潔文化相關(guān)的70余部古籍文獻(xiàn),分為5大板塊18個(gè)單元,展示了包公生平原貌、在合肥讀書(shū)成長(zhǎng)的經(jīng)歷、清廉為官的實(shí)錄、合肥包氏家族的風(fēng)訓(xùn)、身后千年旌表的稱(chēng)頌、民間廣為流傳的戲曲圖影等方面。

仁宗朝“百度或闕,生民未泰,契丹夏賊,交臂伺邊”,眾多有識(shí)之士紛紛進(jìn)言獻(xiàn)策要求改革,包拯便是其中的一位。包拯著作中,奏議多達(dá)185篇。此次展出了其中的一部分,不用華麗辭藻、篇幅短小精悍,這些奏議貫穿于他仕宦生涯的各個(gè)時(shí)期,全面體現(xiàn)了他“民為邦本”“視貪如賊”“秉公執(zhí)法”“選賢任能”的廉潔思想。

奏議百余篇,家訓(xùn)雖僅有一則,亦廣為傳頌:“后世子孫仕宦,有犯贓濫者,不得放歸本家;亡歿之后,不得葬于大塋之中。不從吾志,非吾子孫。” 剛直不阿,嚴(yán)于律己,包拯所樹(shù)立的優(yōu)良品質(zhì)作為家風(fēng)流傳于包氏子孫后代。

“清心為治本,直道是身謀。秀干終成棟,精鋼不作鉤。倉(cāng)充鼠雀喜,草盡狐兔愁。史冊(cè)有遺訓(xùn),無(wú)貽來(lái)者羞。”《書(shū)端州郡齋壁》是文獻(xiàn)記載包拯留下的詩(shī)作。他在詩(shī)中抒發(fā)自己為政清正的志向,可視為包拯立身處事的宣言書(shū)。

這一系列珍貴的文獻(xiàn)實(shí)物,還原了歷史上真實(shí)的包拯:不是“黑臉”,真乃“鐵面”。

跨越時(shí)空的憶念

“鐵面包公”寄托著人們對(duì)于政治社會(huì)清朗的樸素理想與愿望,“包公文化”是中華民族的優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,備受世人的認(rèn)可與推崇。展覽中的文獻(xiàn),有相當(dāng)一部分是他人對(duì)于包拯評(píng)價(jià)的文本。在宋代“尚清”風(fēng)氣的推動(dòng)下,包拯成為“清官廉吏”的代表人物。后世也往往以包拯為楷模,贊揚(yáng)其清風(fēng)峻節(jié)。

民國(guó)五年《香花墩志》,是一部關(guān)于合肥城南香花墩的名勝志,對(duì)香花墩及包公祠等來(lái)龍去脈進(jìn)行了考證。其中手繪的《香花墩?qǐng)D》,仿佛帶人穿越時(shí)空。圖中可以看到,香花墩位于合肥城南,四面環(huán)水,有橋相通,墩上有書(shū)院、井亭等建筑,垂柳掩映,城環(huán)水繞。今天,當(dāng)我們站在包公園外,遙望孝肅祠、回瀾軒、流芳亭,古籍文獻(xiàn)中繪就的故事何嘗不是就在眼前?

省圖書(shū)館紀(jì)委書(shū)記、副館長(zhǎng)高全紅提到,這是包公文化典籍第一次走出庫(kù)房,也是省圖書(shū)館館藏古籍善本第一次對(duì)外展出。未來(lái),還會(huì)有更多的地方典籍文獻(xiàn)通過(guò)多樣的形式走出“深閨”,在大眾的面前立體鮮活起來(lái)……(晉文婧)

手機(jī)站

客戶(hù)端

微信

微博

版權(quán)所有 中共安徽省紀(jì)律檢查委員會(huì) 安徽省監(jiān)察委員會(huì) | 未經(jīng)許可禁止復(fù)制或鏡像

合肥市包河區(qū)中山路1號(hào) 郵政編碼:230091

ICP備案:皖I(lǐng)CP備07004725號(hào)-31

安徽新媒體集團(tuán)技術(shù)支持

請(qǐng)輸入驗(yàn)證碼