版權所有 中共安徽省紀律檢查委員會 安徽省監(jiān)察委員會 | 未經(jīng)許可禁止復制或鏡像

合肥市包河區(qū)中山路1號 郵政編碼:230091

ICP備案:皖ICP備07004725號-31

安徽新媒體集團技術支持

2020年8月18日,習近平總書記在安徽考察時強調(diào):70年來,淮河治理取得顯著成效,防洪體系越來越完善,防汛抗洪、防災減災能力不斷提高。要把治理淮河的經(jīng)驗總結(jié)好,認真謀劃“十四五”時期淮河治理方案。

淮河是世界上最復雜、最難治理的河流之一。

當你知道淮河的水患歷史,用“世界上”這一限定詞,一點兒不為過。

提起淮河,不得不說的另一個名字——王家壩。每當淮河出現(xiàn)洪澇災害,這里便成為全國關注的焦點。

它是千里淮河的“第一閘”、“定盤星”。

有人說,“王家壩”三個字在網(wǎng)絡時代幾乎“自帶流量”。

為何王家壩會如此出名?王家壩見證著哪些治淮歷史和動人故事?

1、苦難

肆虐的水患,曾給沿淮人民帶來許多苦難。

兩頭翹、中間洼、難治理。新中國成立之前,淮河流域水系紊亂,河道淤塞,堤防低矮,洪、澇、旱、漬災害頻繁發(fā)生,形成“大雨大災、小雨小災、無雨旱災”的局面。

1950年夏季淮河流域突降暴雨,洪水在淮河兩岸肆虐,1300多萬人受災,4300余萬畝土地被淹。

1950年10月,中央人民政府作出《關于治理淮河的決定》,翻開了淮河治理歷史性的嶄新一頁。

1950年11月之后委員會成立。圖為治淮委員會主任曾山在第一次治淮會議上報告治淮方案(新華社稿)

1951年5月,毛澤東主席發(fā)出“一定要把淮河修好”的偉大號召,掀起了第一次大規(guī)模治淮高潮。

1951年5月中央治淮慰問團在板橋水庫授“一定要把淮河修好”錦旗,萬民歡騰的場面。(新華社稿)

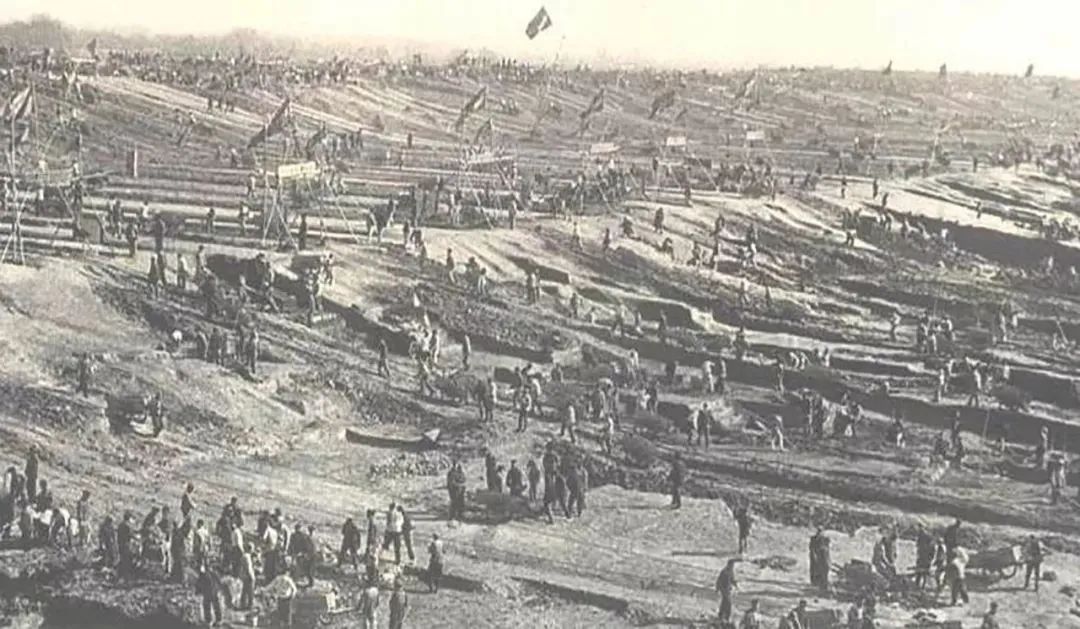

1951年11月2日,在毛澤東、周恩來的大力推進下,艱苦卓絕的治淮工程拉開序幕。超過50萬人投入治淮工程,在沒有機械工具的條件下,1.83億立方米的土方在六個月內(nèi)被移走——即每人每月挑運150噸泥土。圖片來自《重建中國:城市規(guī)劃三十年,1949-1979》

1952年由中國人民解放軍華東九兵團98師改編的解放軍水利二師開赴薄山水庫。(《治淮圖片集》圖片)

2、建閘

王家壩閘始建于1953年,被譽為“千里淮河第一閘”。它的地理位置特殊,地處河南、安徽省以及淮河、洪河、白露河的交匯處,也是淮河中上游分界點。

王家壩閘

王家壩閘是淮河上唯一一座由國家防總統(tǒng)一調(diào)度的大閘。當洪水來臨,超過保證水位29.3米時,為了削減淮河洪峰,緩解上游抗洪壓力,國家防總?cè)缦逻_蓄洪命令,就要開啟王家壩閘。

為上游減壓,為中游緩險,保下游平安,是它最大的功能。

王家壩水位也被譽為淮河防汛的“晴雨表”、“風向標”。

歷史上,王家壩閘連續(xù)16次開閘蓄洪:1954年7月6日,連降暴雨1034毫米,洪、淮二河出現(xiàn)4次洪峰,王家壩水位達28.64米,開閘蓄洪;1956年6月9日,連降暴雨成災,王家壩水位達28.65米,開閘蓄洪;1968年7月15日,連降暴雨632.3毫米,淮、洪堤防多處決口,當晚王家壩出現(xiàn)歷史最高水位;1991年6月15日、7月7日同一年兩次開閘蓄洪,當時王家壩水位分別高達29.31米、29.25米;2020年7月20日,王家壩最高水位29.75米,超過保證水位0.45米,當天上午8時31分第16次開閘蓄洪……

2003年,王家壩閘兩次開閘蓄洪。圖為管理人員開閘情景。攝影 李影

3、蓄洪

每次開閘, 巨浪翻滾的洪水傾瀉而出,像脫韁的野馬沖向閘后的蒙洼行蓄洪區(qū),使其成為一片澤國。

2020年7月20日8時31分,淮河干流王家壩閘開閘泄洪,滾滾淮河水流向蒙洼蓄洪區(qū)。攝影 李博

蒙洼蓄洪區(qū),興建于1951年,是淮河流域第一個蓄洪區(qū),也是新中國成立以來使用頻率最高、使用效果最好的國家蓄洪區(qū)之一。自建立以來,一共有13個年份16次蓄洪。

一旦蓄洪,老百姓到哪住?以前每次開閘蓄洪,政府要對里面居住的群眾行遷移安置,如今,當?shù)卣谛詈閰^(qū)內(nèi)建設了131個安全莊臺和6個保莊圩,作為避洪設施。

2020年7月19日晚21時,一場緊急動員撤離在阜南縣蒙洼地區(qū)展開。攝影 李博

保莊圩像一個正放著的碗,人住在碗底里;莊臺則是倒扣的碗,人住在碗底上。

莊臺和保莊圩內(nèi)配套建設了水塔、公廁、道路等公共基礎設施,方便人民群眾的生產(chǎn)生活。

路斷了,日子沒有斷,莊臺猶如“水中孤島”,但生活在上面的群眾并不孤獨。

2020年7月20日,王家壩開閘蓄洪。在當?shù)卣挠行蚪M織下,2000多名群眾一個不剩的安全撤離,莊臺上的群眾生活得到了有力保障。

2020年7月22日,阜南民兵往來于王家壩鎮(zhèn)蓄洪區(qū)和保莊圩之間,為村民出行購物、就醫(yī)提供交通服務。攝影 吳文兵

4、“利器”

隨著科學技術的發(fā)展,重大水利工程,成為防洪戰(zhàn)汛的“利器”。

1950年起開始大規(guī)模治淮建設,到1991年淮河大水后興建的19項治淮骨干工程,再到2011年啟動實施的進一步治淮38項工程,淮河基本形成了由堤防、行蓄洪區(qū)、水庫、分洪河道、樞紐控制工程和防汛調(diào)度指揮系統(tǒng)等組成的淮河中游防洪保安體系。

蒙洼人開展災后重建。攝影 郭海洋

一項項治淮水利工程,構筑了防洪戰(zhàn)汛的“銅墻鐵壁”,經(jīng)受住了歷次大洪水的檢驗。

2020年,淮河出現(xiàn)2007年以來最嚴重汛情,發(fā)生了流域性較大洪水。其中,70余年治淮工程在應對洪水過程中發(fā)揮了巨大作用。

比如上游水庫攔洪削峰,響洪甸、鲇魚山、梅山、佛子嶺等上游水庫最大攔蓄洪量約21億立方米,鲇魚山、梅山、響洪甸水庫削峰率近80%,板橋、薄山水庫幾乎攔蓄上游全部洪水;淮北大堤等安全擋水,淮北大堤等重要堤防在超保證水位、持續(xù)高水位的情況下能夠安全擋水、運行平穩(wěn),保障了淮北大堤防洪保護區(qū)的安全;中游行蓄洪區(qū)蓄滯洪水,啟用了蒙洼等8個行蓄洪區(qū),總蓄滯洪量約20.5億立方米,降低了淮河干流王家壩至蚌埠河段洪峰水位約0.2-0.4米。

2020年6月23日,佛子嶺水庫正在泄洪。

5、笑容

如今,當你行走在蒙洼地區(qū),寫在當?shù)乩习傩盏哪樕系模嗟氖菢酚^的笑容。

近年來,隨著莊臺整治與居民遷建,蒙洼行蓄洪區(qū)人民的生活越來越幸福。

鮮花掩映中的阜南縣王家壩鎮(zhèn)郎灣莊臺。攝影 徐旻昊

“做夢都想不到能住上這樣好的房子,你看,綠化漂亮、房子寬敞,利落得很,就倆字‘得勁’!”88歲的王兆登老人坐在王家壩安置小區(qū)的涼亭里和大家“侃大山”。

去年底,王兆登老人一家4口人從莊臺上搬到安置小區(qū),從擁擠不堪、環(huán)境臟亂的莊臺,到窗明幾凈的120平方米的大房子,用他的話來說是發(fā)生了“天大的變化”。

這幾年,越來越多像王兆登這樣的村民陸續(xù)搬離莊臺,住上了寬敞的新房。

去年8月,習近平總書記視察阜南時指出,要根據(jù)蓄洪區(qū)特點安排群眾生產(chǎn)生活,揚長避短,同時引導和鼓勵鄉(xiāng)親們逐步搬離出去,確保蓄洪區(qū)人口不再增多。

阜南縣認真貫徹落實習近平總書記講話精神,按照省委省政府提出的“減總量、優(yōu)存量、建新村、分步走”和民心至上的原則,實施居民遷建安置,力爭讓遷出的百姓日子過得比原先在莊臺上更好,讓仍留在莊臺上的百姓日子過得比以前更好。

搬走的,在住的,大家都感恩黨的政策,感恩這美好的時代。

阜南縣王家壩鎮(zhèn)劉郢莊臺孩子們在改造后優(yōu)美環(huán)境中玩耍。攝影 呂乃明

當?shù)亓鱾饕粋€“拐彎樹”的故事——

40年前,在阜南縣王家壩鎮(zhèn)陳郢莊臺,有村民在擁擠狹窄的院里栽下一棵椿樹,20年后,椿樹長大了,因莊臺人均面積太小,為防止擋住別人家的房子,該村民只能鋸掉樹頭,用留下的樹干捆上鐵絲綁上磚頭當梯子用,每次上房頂晾曬,都要爬樹上去。

誰知道,這棵被砍頭的“梯子樹”竟奇跡般地活了下來,還“拐了個彎”后繞過房檐繼續(xù)生長,像個勝利的“V”字。

如今,莊臺整治后,許多老房子被拆了,環(huán)境寬敞了,這棵樹卻被保留,當?shù)厝藢⑦@個“拐彎樹的故事”寫到墻上,以紀念這棵“樹堅強”。

屢遭苦難,卻堅韌不拔。當?shù)厝舜蛉さ卣f,這棵王家壩的樹有股王家壩人的“勁兒”。

王家壩鎮(zhèn)陳郢莊臺的“拐彎樹”。

70年來,安徽先后戰(zhàn)勝了1954年流域性特大洪水、1991年、2003年、2007年、2020年流域性大洪水以及歷次干旱災害。沿淮地區(qū)實現(xiàn)了由“小水大災”到“大水小災”的轉(zhuǎn)變,人民群眾流離失所的歷史一去不復返。

淮河

成為新中國成立后

第一條全面系統(tǒng)治理的大河!

對于安徽人來說,

王家壩,

不僅僅是一個地名,

一個閘名,

一個水利工程名,

更是70年治淮的一個關鍵節(jié)點,

它見證了曾經(jīng)的傷痛苦難與流離失所,

見證了一次次防汛抗洪的重大勝利,

見證了強大的祖國為保護人民生命安全搭建的堅強護盾。

苦難,傷痛,安居,安瀾,

淮河大堤上,

那“走千走萬,不如淮河兩岸”的民謠,

似乎仍在耳畔回響……

頭條號

客戶端

微信

微博

版權所有 中共安徽省紀律檢查委員會 安徽省監(jiān)察委員會 | 未經(jīng)許可禁止復制或鏡像

合肥市包河區(qū)中山路1號 郵政編碼:230091

ICP備案:皖ICP備07004725號-31

安徽新媒體集團技術支持

請輸入驗證碼