版權(quán)所有 中共安徽省紀(jì)律檢查委員會(huì) 安徽省監(jiān)察委員會(huì) | 未經(jīng)許可禁止復(fù)制或鏡像

合肥市包河區(qū)中山路1號(hào) 郵政編碼:230091

ICP備案:皖I(lǐng)CP備07004725號(hào)-31

安徽新媒體集團(tuán)技術(shù)支持

伏嶺鎮(zhèn)

伏嶺鎮(zhèn)

伏嶺鎮(zhèn)位于宣城市績(jī)溪縣東南部,為古徽州最大的一姓村落。伏嶺古村背靠山嶺,山嶺形似臥佛,群山形似群佛講經(jīng),因而原名佛嶺、佛林。

明朝時(shí),伏嶺村人口規(guī)模、空間格局和文化氛圍已成古徽州之最、績(jī)溪縣第一,號(hào)稱“千灶萬(wàn)丁”。現(xiàn)有人口3000余人,為“中國(guó)民間文化藝術(shù)之鄉(xiāng)”、首批中國(guó)傳統(tǒng)村落、省級(jí)歷史文化名村,遺存有唐宋古井、宋元石街和明清古建筑約百處。

元代石拱橋:永濟(jì)橋

元代石拱橋:永濟(jì)橋

位于村南水口的元代石拱橋——永濟(jì)橋,5孔,長(zhǎng)58米,寬4.5米,高7米。元至正十年(1351年)始建,明永樂(lè)間修橋上廊亭、橋東茶亭,廊亭為12梁24柱歇山頂飛檐結(jié)構(gòu)。

“四水歸明堂”結(jié)構(gòu)的古宅天井

“四水歸明堂”結(jié)構(gòu)的古宅天井

伏嶺村全景

伏嶺村全景

宋以前,伏嶺村有丁、成、周、程、戴、唐等多姓共居,南宋紹興年間,邵姓始遷于此,后演化成邵氏一姓村落。宗法制度時(shí)期,實(shí)施分門(總祠下設(shè)分祠、派祠)共治,宋元兩代分上、下兩門,明清迄民國(guó)分上、中、下三門。建國(guó)初,分石龍、怡敬、西門三村;1959年,分伏上、伏下大隊(duì);1991年,分伏上、伏下行政村;2005年,合設(shè)伏嶺村民委員會(huì)。

從明朝中期到清朝乾隆嘉慶年間,邵氏宗族隨著清朝的鼎盛而興旺發(fā)達(dá)起來(lái)。

首先是祠堂興起,宗族集聚。紋川邵氏宗祠,又名敘倫堂,興建于明朝萬(wàn)歷時(shí)期,到清康熙間而后寢加寬,雍正初年,兩廡加麗,乾隆丙寅(1746)祠堂祭田倍增。“計(jì)其址,則三百步之有奇。規(guī)其制,則先之以路門,次之以正門,東西八楹,廳堂五間,后寢則奧如也、巍如也。”(見(jiàn)《紋川祠堂記》)祠堂每年舉行清明、冬至兩祭,祭祀之后,講讀家訓(xùn)。邵氏宗祠在績(jī)溪縣內(nèi)外切實(shí)起到了萃渙散,序昭穆,惠宗親而隆始祖的作用。

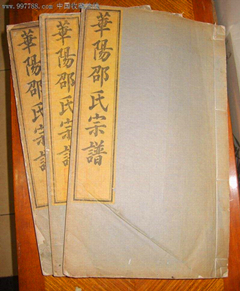

其次是人丁興旺,人才輩出。人口和土地是國(guó)家的財(cái)富。從績(jī)溪縣看,雍正元年(1723)攤丁入畝,開(kāi)始不征收人頭稅,全縣人口猛增。透過(guò)高盈尺余的光緒版《華陽(yáng)邵氏宗譜》,不難證明邵氏宗族頑強(qiáng)的生命力,以南宋初年為起點(diǎn),中經(jīng)元明兩朝,到嘉慶道光時(shí)宗族人口達(dá)到頂峰,后因戰(zhàn)爭(zhēng)、瘟疫、地方病等因素,人口銳減。

第三,宗譜興修,族規(guī)完備。盛世修史,宗族修譜,是中華民族優(yōu)秀的文化傳統(tǒng)。乾隆二十三年(1758)至二十九年(1764),歷時(shí)七年,在邵蘭、邵云燦、邵振翔、邵玉琳、邵鳳雍等三十人的帶領(lǐng)下,舉全族之力,終于編修完成承上啟下、貫通古今的《華陽(yáng)邵氏宗譜》,共十八卷六冊(cè),分譜序、譜記、譜說(shuō)、譜例、姓原、郡望、誥敕、圖傳、家訓(xùn)、譜誡、譜跋和領(lǐng)譜人名字號(hào),“一部之綱目,盡諸此然。”

有一首稱頌邵氏家風(fēng)的詩(shī)歌,是歷史上少見(jiàn)的“八言詩(shī)”體,云“慥慥君子遁跡隱川,課農(nóng)訓(xùn)讀家聲以傳;徽堪啟后嚴(yán)可承前,綿綿瓜瓞億萬(wàn)斯年。”伏嶺邵氏的家風(fēng)核心是“課農(nóng)訓(xùn)讀”,“課農(nóng)”就是學(xué)習(xí)農(nóng)藝、督促農(nóng)事,“訓(xùn)”就是訓(xùn)誡培訓(xùn)、教導(dǎo)教誨,“讀”就是讀經(jīng)書、學(xué)數(shù)術(shù)。

千年的村史,孕育出獨(dú)特的伏嶺文化,誕生了徽劇,傳承了徽菜,產(chǎn)生了眾多有歷史貢獻(xiàn)的人才,傳承了全國(guó)罕見(jiàn)的民間祭天祀禮和舞“犭回”民俗活動(dòng)。

“徽劇童子班”演繹“犭回”

“徽劇童子班”演繹“犭回”

頭條號(hào)

客戶端

微信

微博

版權(quán)所有 中共安徽省紀(jì)律檢查委員會(huì) 安徽省監(jiān)察委員會(huì) | 未經(jīng)許可禁止復(fù)制或鏡像

合肥市包河區(qū)中山路1號(hào) 郵政編碼:230091

ICP備案:皖I(lǐng)CP備07004725號(hào)-31

安徽新媒體集團(tuán)技術(shù)支持

請(qǐng)輸入驗(yàn)證碼